Se debe aprender del pasado y apostar a la investigación, señala el coordinador de Ingeniería en Geofísica en ESIA Ticomán, Omar Chávez

A 40 años de la tragedia del 19 de septiembre de 1985, fecha que quedó grabada en la memoria colectiva de los mexicanos por el sismo de magnitud 8.1 -que devastó edificios, hogares, empresas y comercios de la Ciudad de México (CDMX) y ocasionó la pérdida de centenas de vidas humanas-, nuestro país debe aprender de su pasado y apostarle a la investigación científica, la creación de nuevas estaciones sísmicas, la formación de expertos y a la aplicación estricta de la ley a nuevas construcciones, para estar mejor preparados y lograr una sociedad más resiliente.

Así lo afirmó el coordinador del programa de Ingeniería en Geofísica y jefe del Departamento de Innovación Educativa de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán, Omar Cristian Chávez Hernández, quien aseguró que los tres niveles de gobierno (federal, estatales y municipales), las universidades, la iniciativa privada y la sociedad, están llamados a robustecer los programas de prevención de desastres sísmicos y de protección civil, además de detectar y sancionar construcciones fuera de la norma.

Suelo endeble y fallas estructurales

“A partir de 1985 -dijo- después de los terremotos que afectaron a la capital del país, nos percatamos de lo vulnerable que está nuestro suelo y las normas que regulaban las construcciones. Se hizo un trabajo muy grande (geofísico, civil y arquitectónico) y se detectó que cuando fallaron las estructuras, los edificios se partieron a la mitad y cuando las edificaciones se cayeron por completo, el fallo se registró en el suelo, mismo que no soportó el movimiento telúrico”.

El Ingeniero en Geofísica por el IPN -con un postítulo en sismología por la Universidad de Chile y la Maestría en Ciencias de la Tierra en el área de Sismología por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-, comentó que, a pesar de que ya pasaron cuatro décadas, muchas personas que vivieron los sismos de 1985 y 2017, sufren a la fecha trastornos o episodios de ansiedad, miedo y depresión, motivo por el cual necesitan de atención profesional.

Sismos de mayor magnitud

Recordó que los tres sismos de mayor magnitud registrados en el mundo son: El ocurrido en Chile (Valdivia) en 1960 con 9.5, el más potente registrado en la historia de la humanidad. “Nos cuesta trabajo dimensionar qué tan fuerte fue, pero quienes vivieron el sismo de 19 de septiembre de 2017 en la CDMX, imagínense 72 veces ese terremoto al mismo tiempo”.

Después -indicó- tenemos un sismo de 9.2 registrado en Alaska en 1964: Quienes lo atestiguaron cuentan que podían ver el paso de las ondas con el movimiento de grandes rocas. “En Indonesia en el 2004 se registró un sismo con 9.1 de magnitud, que provocó un devastador tsunami”, añadió.

El profesor Chávez Hernández subrayó que, de acuerdo con estudios que comparan las catástrofes que tuvieron mayor costo para la economía y pérdidas humanas en el mundo: El desastre más costoso fue el sismo de Tohoku, Japón, en 2011, con más de 253 billones de dólares y la catástrofe con mayores pérdidas de vidas humanas fue por el sismo de Haití en 2010 con más de 300 mil decesos.

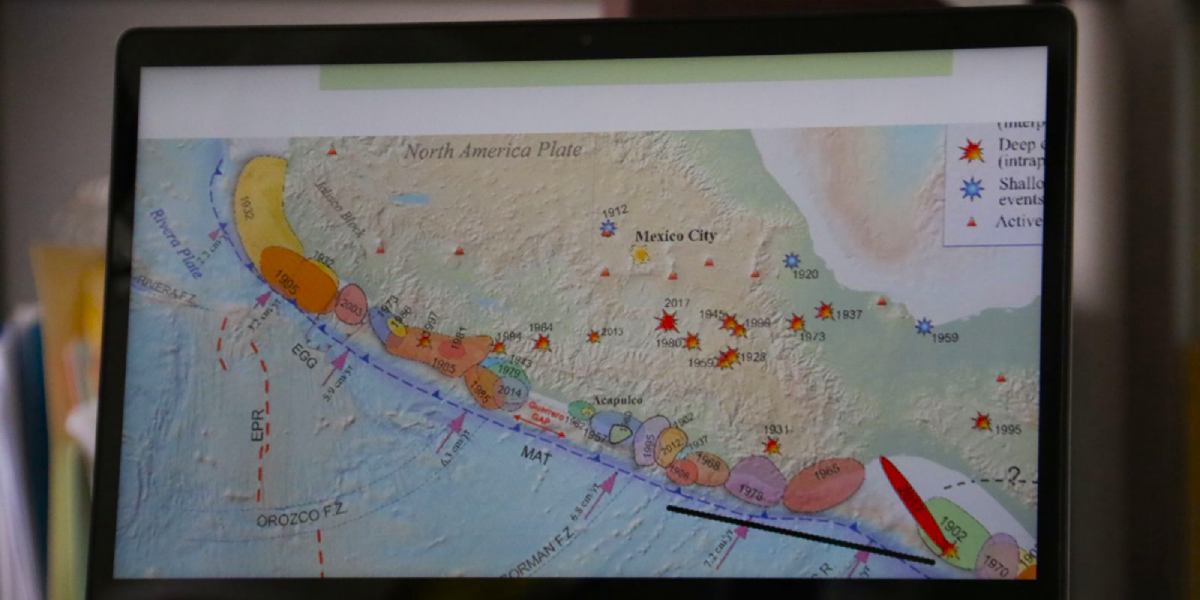

El catedrático del IPN sostuvo que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) forma parte del Centro de Instrumentación y Riesgo Sísmico A. C. (CIRES). “Son pioneros a nivel mundial en establecer un sistema de alertamiento. Debemos estar contentos de que tenemos un sistema de sensores sísmicos grande; opera en casi toda la costa, desde Jalisco hasta Chiapas”.

Reconoció que hay un gran reto, porque con los sismos que tienen su epicentro en la costa, se tienen alrededor de 60 segundos para reaccionar, pero los terremotos que ocurren cerca de la CDMX hay muy poco tiempo para reaccionar.

Después de 1985 -refirió- el Servicio Sismológico Nacional, operado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pasó de tener unas cuantas estaciones a casi 100. “En 1995 se creó la Red Sísmica del Valle de México, la cual permite detectar sismos pequeños, porque las estaciones están cerca. Cuando no existía este organismo la gente pudo confundir la sismicidad que ocurre en la CDMX con algún evento de la costa. Es probable que los microsismos hayan ocurrido siempre, pero no sabíamos que eran sismos locales”, acotó.

Un dato que nos da un golpe de realidad -puntualizó- es que existen más estaciones sísmicas en el estado de California (Estados Unidos) que las que tiene todo México.

Japón -enfatizó- es un modelo a seguir en cuanto resiliencia, que proviene de sucesos traumáticos y a la manera en la se pueden sobreponer a ello. “Tokio ha sido destruido varias veces por incendios y sismos. Ellos aprendieron que era mucho más barato prevenir que reconstruir. Aunque su ciudad tiene muchos riesgos por su posición geográfica, tienen una normas y métodos de construcción estrictos. México tendría mucho que aprender de esa cultura”, insistió.

Entre 60 y 80 sismos al día

Al cumplirse 55 años de la creación de la Ingeniería en Geofísica del IPN, el científico informó que en México hay poco más de 100 expertos en sismología, país en el que se registran entre 60 y 80 sismos al día. “El problema es que quien estudia sismología debe estar consciente que debe dedicarse a la academia (investigación, docencia, y divulgación), porque en el sector privado la oportunidad laboral es muy limitada”, recalcó.

“Debemos mejorar la forma de detección, con más estaciones sísmicas y modelos más robustos de predicción. Tenemos que hacer caso a las instrucciones de protección civil. Cada municipio está obligado a tener su atlas de riesgos ante cualquier tipo de amenaza. Tenemos que ser conscientes de que los sismos son nuestros compañeros del día al día; es algo con lo que tenemos que aprender a convivir”, concluyó el profesor del IPN.